Un belle trouvaille faite par Christophe d’un diamètre de 20 mm, poids : 3,56 g, trouvée au Touquet 62. Il s’agit d’un solidus mérovingien de SIGEBERT III (634-656). Avers : SIGIBERTUS, buste diadémé et drapé de Sigibert III à droite, un croissant ? bouletée devant. Au revers : croix latine fourchée soudée à une base fourchée au-dessus d’un globe et entourée des lettres MA. Ref belfort 2511. C’est une monnaie rare en état TTB- 3000-3200 euros.

MONNAIES ET DETECTIONS

Pour les passionnés de la détection

Bienvenue sur le Blog Officiel

Monnaies et Détections

Archive pour février, 2022

Il y a des moules dans l’eau douce. Elles sont menacées, ou plutôt décimées, par les pratiques agricoles notamment. Une espèce, la mulette perlière, est présente en Normandie, Auvergne, Béarn et, surtout, Vosges, le massif historique d’exploitation dans les rivières Vologne et Euné.

Une perle pour 2 à 3000 individus… C’est maigre, d’autant que la population a baissé des deux tiers au XXe siècle. (Recensement dans l’Euné, en 2007 : 3 mulettes sur 15 km…) Leur raréfaction a provoqué un abandon par la joaillerie, exemple assez peu commun de chute des cours pour cause de confidentialité ! Plus besoin, donc, de garde-perles, ces hommes du duc de Lorraine chargés de veiller à ce que l’on ne braconne pas la mulette perlière. On en signale encore trois en fonction sous le dernier duc, Stanislas. Son lointain prédécesseur, Ferry III, entre Docelles et Cheniménil, avait bâti une maison forte afin de surveiller la ressource perlière : Château la Perle, situé sur une colline. Il est vrai que la surexploitation a précédé l’achèvement par les pesticides et l’exemple des 30 000 perles françaises qui auraient couvert la robe de Marie de Médicis, plantureuse reine de France aimablement surnommée la Grosse Banquière par les courtisans, avaient nécessité la mort de plusieurs millions de moules au début du XVIIe siècle. Cependant les chiffres le rappellent : avec deux tiers de baisse au XXe, ce siècle n’a pas été propice à la perle d’eau douce. La concurrence arabique, puis la technique vont refermer ce triste dossier.

Alimentés par la culture en eau de mer depuis les années 1930, les artisans ont désormais la quantité, la normalisation et un coût, plus faible de 90 % pour la perle marine depuis qu’un Japonais a trouvé le moyen de produire cette matière précieuse.

Il y a désormais de la noire, de la jaune et tout ça est ramassé dans des fermes marines. Nous sommes bien loin de l’esclavage auquel étaient soumis les pêcheurs de la Mer Rouge et du Golfe Persique : tympans éclatés, vieillissement prématuré. Le royaume de Bahreïn a une Place de la Perle : les cheikhs locaux doivent beaucoup à cette gemme. Toutefois ils ont fait débaptiser la place où de gigantesques manifestations ont eu lieu contre leur pouvoir. Le monument de la Perle est devenu une sorte de “Croix de Lorraine” de l’opposition et il est peint sur les murs, la monnaie de 500 fils a été retirée de la circulation. Mais revenons à la perle d’Europe et citons le site “gemperles” : “Certains lieux de pêche sont restés mythiques, d’autres nous ont laissé des parures de bijoux incomparables dans quelques trésors royaux. La dernière pêche aux moules perlières a eu lieu en Ecosse, par le célèbre et dernier pêcheur de perles d’Europe, William Abernethy, dans les années 1970. Il découvrit en 1967 dans la rivière Tay la plus belle perle d’Ecosse, Little Willie, de diamètre de 11,6 mm.” Elle est exposée à Perth et sa valeur est estimée aux alentours de 200 000 €. L’UE a interdit la pêche perlière en eaux douces pour tenter de préserver les moules dont la reproduction est relayée par certaines espèces de poissons, eux-mêmes devenus rares. Chose qu’ignoraient les jardiniers de l’impératrice Joséphine qui tentèrent, en vain, d’implanter de l’huître perlière à la Malmaison.

La suite dans Monnaies & Détections n° 122

Un trésor de 14 pièces d’argent martelées et une pièce d’argent portugaise, découvert par un prospecteur anglais dans la région de Gloucester. La découverte qui remonte à fin 2020 vient d’être classée « trésor » selon la loi anglaise, une clé en fer et des fragments en bronze, sans doute un récipient, ont aussi été trouvés. Les monnaies anglaises sont principalement des gruau et des demi-gruau, la monnaie la plus ancienne du trésor étant un gruau du roi Édouard IV frappée entre 1464 et 1470, valant à l’époque huit pence et un shilling. La plus petite monnaie est un farthing en argent, quart de penny, d’Henri VIII frappé par l’archevêque Thomas Cranmer entre 1533-1556 à Canterbury.

Les monnaies d’argent martelées sont le Graal des prospecteurs anglais, les plus petites composées d’argent assez pauvre, sont très difficiles à détecter… Un beau petit trésor, dont la valeur reste à définir et qui sera partagé entre l’inventeur et le propriétaire du terrain.

Bonjour, j’ai un bracelet avec 5 pièces de monnaie et je souhaite savoir si vous pouvez m’indiquer de quelle pièce il s’agit car je n’arrive pas à lire entièrement les inscriptions. Je vous envoie une photo de l’une des pièces. Merci. Cordialement, Kahëna

Il s’agit de monnaies en or de la fin de l’empire romain, des solidi, les trois monnaies que l’on aperçoit sont de Valentinien III (419-455), Valens (364-378) et d’un empereur dont le nom commence par Constan– faites votre choix ! La dame est excusée pour ses photos malheureuses, petites, floues et incomplètes. Ce n’est pas souvent que l’on voit un bracelet or massacrant cinq monnaies romaines en or et ramenant la valeur de ces monnaies au poids d’or fin contenu dans chaque pièce…

Contrairement à leurs descendants féroces et guerriers, le peuple de l’âge du Bronze scandinave vivait dans un paysage arcadien au climat chaud et à la culture paisible.

A cette époque, le soleil était considéré comme féminin dans la mythologie nordique, de très nombreuses découvertes de l’âge du Bronze nordique, indiquent une religion adorant le soleil, pour laquelle une grande variété d’animaux sacrés servaient une déesse que les fidèles nommaient Sol ou Sunna. Ces peuples pratiquant aussi le culte de la fertilité lors des cérémonies religieuses, lors de ces cérémonies un grand nombre d’offrandes, animales, nourritures ou objets précieux étaient offerts à la terre ou aux eaux. En septembre 1942, des ouvriers œuvrant dans la tourbière de Brøns Mose sur l’île de Secland au Danemark, découvrirent dans une fosse creusée par eux un objet solide, un récipient en argile cassé et des fragments de bronze, le tout détruit par leur travail !

Les ouvriers ne sachant que faire de cette découverte n’ayant aucune valeur à leurs yeux étaient loin de se douter d’avoir en réalité découvert un des plus grands trésors du Danemark.

La trouvaille fut confiée à des archéologues qui retournèrent sur le lieu de la découverte plusieurs mois après et organisèrent une fouille méthodique et récoltèrent d’autres fragments en bronze dispersés dans la fosse qu’ils assemblèrent petit à petit.

Le disque de Nebra, 30 cm Ø pour 2 kilos fut découvert en Allemagne par 2 pilleurs de site archéologique de la montagne du Mittelberg en Saxe-Anhalt. Le disque étant accompagné de 2 haches, d’un burin, de deux épées et d’un assortiment de bracelets en spirale, le tout fut proposé à la vente pour 400 000 dollars. Les chercheurs pensent que le disque ne constitue que la moitié d’une paire et qu’il reste un autre disque à découvrir ! conservé et caché par les pilleurs, en attente de jours meilleurs !

La suite dans Monnaies & Détections n° 122

Ou plus précisément du bois du grand Bon Dieu, situé à Thuin en Belgique, Région wallonne. Le bois du grand Bon Dieu doit très certainement son nom à son passé, c’était une place forte gauloise de la tribu des Nerviens, un oppidum ! Le site est cité par césar lui-même dans La guerre des Gaules, il fut exploité de façon clandestine par des chasseurs de trésor dans les années 80 / 90, il a fallu aux archéologues belges, un édifiant rapport de l’université d’Amsterdam publié en 2012 pour que les Belges, prévenus donc par leurs voisins hollandais, réagissent…

Un beau lot de statères découverts pour la plupart isolés les uns des autres, ou en petites quantités de quelques monnaies a été présenté à la presse, plusieurs lingots et lingotins d’or ont aussi été découverts. C’est le site gaulois le plus riche en pièces d’or, connu en Belgique à ce jour, autant dire que les prospecteurs qui sont passés les premiers ont dû en ramasser une très grande quantité ! Il y avait très probablement un atelier monétaire sur le site. Des bijoux, des pièces de chars et des épées de prestige ou d’apparat ont été mis au jour, un site immense de douze hectares, sur lequel les fouilles sont prévues jusqu’en 2023. Le « Bois du grand Bon Dieu » n’a pas encore livré tous ses secrets…

Bonjour, il y a quelques mois j’ai trouvé un drôle d’objet en bronze dans mon jardin à même pas 5 cm de profondeur au pied d’un arbre. Ça fait 15 cm de long pour 460 grammes. Pouvez-vous m’aider à l’identifier ? Il est creux. Merci d’avance de votre aide. Georges

On a envisagé qu’il puisse s’agir d’une arme de combat, une masse contondante. On a d’ailleurs trouvé ces deux photos de masses d’armes sur le net. Les dimensions de l’objet sont très proches de celle des masses de combats : 10 à 15 cm et entre 500 et 800 g. Mais deux détails pèchent : la rainure dans certaines des ailes et les ailerons qui paraissent peu contondants car pas assez proéminents. En effet ces deux points ne sont pas en faveur d’une blessure supplémentaire à l’ennemi. Reste une autre possibilité un peu tirée par les cheveux, celle d’un sommet décoratif de mat supportant le drapeau qui sert au lever des couleurs le matin ? À suivre avec la réponse éclairée de nos lecteurs.

Le poinçon de Lambesc ou les méfaits du SRA de PACA

Dans : Vécu Par Monnaies & Détections

Dans : Vécu Par Monnaies & Détections Fév.9,2022

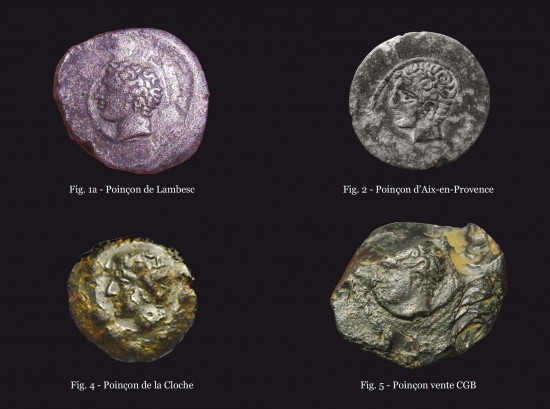

Fév.9,2022Lu dans les cahiers numismatique de la SENA n° 230 décembre 2021 un intéressant article consacré sur le poinçon monétaire dit « de Lambesc » et les outils monétaires massaliétes. Les auteurs, L.-P. Delestrée, J.A. Chevillon et Karim Méziane ne m’en voudront pas je l’espère, si je vous résume cet article sommairement car les pensées qui m’ont traversé l’esprit, à la lecture de cette étude, soulèvent plus de questions sur la forme et l’accès à l’information de base que le fond de l’article.

En 2012, M. Feugère consacrait quelques lignes, sur la foi de médiocres clichés sur ce poinçon apparu sur le net et déclarait que ce poinçon était un document de première importance. En 2016, l’inventeur le présente sur Ebay avec de bons clichés. Le SRA lui tombe dessus, s’ensuit une procédure pénale, l’inventeur paie une amende, le poinçon est récupéré par la DRAC de la région Paca mais il ne fut pas procédé au classement qui pourtant s’imposait en raison de l’intérêt exceptionnel de l’objet. A noter que le droit de propriété de l’Etat sur cet objet est douteux car le juge reconnaissait le caractère fortuit de la trouvaille, dès lors que les faits étaient antérieurs à la loi sur le patrimoine de 2016, on peut se poser des questions sur les éventuelles pressions exercées pour ce jugement…

L’étude proprement dite

Le poinçon comporte une empreinte intacte ce qui permet l’hypothèse très probable d’un outil intermédiaire pour la réalisation d’un coin neuf à l’identique du précédent qui se serait cassé. Il suffisait à l’artisan d’imprimer une empreinte sur un support en argile crue, en cire ou en métal mou (disques monétaires par exemple) permettant d’obtenir une image en relief sur une pastille d’argile destinée à être fixée sur la base du moule dans lequel, après cuisson, devait être coulé le bronze nécessaire à la fabrication du coin lui-même. Une telle manipulation permet d’expliquer le très bon état de conservation de la plupart des poinçons monétaires connus et du poinçon dit de Lambesc en particulier. D. Hollard et L.-P. Delestrée pensent que le poinçon de Lambesc a été coulé de la manière suivante : une obole de Marseille a été enfoncée dans une plaque d’argile, l’artisan a ensuite monté une paroi circulaire autour de la plaque en la rétrécissant (cône), après séchage il y a eu coulage du métal en fusion. Typochronologiquement, la monnaie ayant servi à la fabrication du poinçon est celle du groupe G dans les séries émises au IV et IIIe siècle avant JC (référence trésor de Lattes). La déduction des auteurs fait donc remonter la fabrication du poinçon à la fin du IVe siècle et au cours du IIIe siècle avant notre ère.

Après l’étude du poinçon, les auteurs se penchent sur les outils correspondant à ce monnayage et cette époque. Il s’avère que depuis la première découverte de poinçon monétaire gaulois en 1986, leur nombre est passé à 18 à ce jour (décembre 2021) et sur ces 18, cinq y compris celui de cette étude appartiennent aux chaines de fabrications des monnaies massaliètes : le poinçon d’Aix en Provence 2010, le poinçon de Lambesc 2012, le poinçon de la Cloche, poinçon vente CGB mars 2015, poinçon vente Palombo, mai 2004 (ce dernier ayant trait aux drachmes légères les autres aux oboles).

Face à cette abondance de poinçons, un seul coin est connu : celui de droit d’obole massaliéte, vente Albuquerque mars 1992. D’après l’étude de l’unique cliché en leur possession les auteurs rapprochent ce coin d’une série de monnaie à la tête à gauche frappée sur flan court connue et étudiée sur le trésor d’Entremont et les éléments nettement plus dissociés et simplifiés du motif au relief très atténué semblent dater de la fin du IIe siècle ou du début du Ier siècle avant.

L’article se termine sur la présentation de deux nouveaux outils monétaires qui ont fait récemment leur apparition officieuse. Le coin monétaire de Pourrières et le poinçon monétaire d’une obole salyenne « au long nez ».

Pour le premier, on n’a que deux clichés pour étude et une provenance approximative. L’étude de la gravure permet de rattacher la création de ce coin monétaire d’obole de Marseille entre la fin du IIIe et le milieu de la première partie du IIe siècle avant JC. Pour le second, l’empreinte moulée est une imitation indigène des oboles de Marseille émises en Provence dans la première partie du Ier siècle avant JC. Ces monnaies sont attribuables à certaines ethnies présentes au sein de la confédération des Salyens. Les auteurs ont retrouvé cinq monnaies dont le droit correspond à celui du poinçon, l’une est référencée dans l’ouvrage de H. Dhermy publié en 2011 et les quatre autres dans celui de J. Desquines édité en 2018. Malgré l’usure générale du poinçon, on retrouve sur les monnaies tous les détails présents sur celui-ci ; ces caractéristiques sont typiques des oboles « au long nez » qui proviennent pour la plupart, de la Provence centrale et plus particulièrement du territoire des tritolli (bassin de saint Maximin la Sainte Baume).

La suite dans Monnaies & Détections n° 122

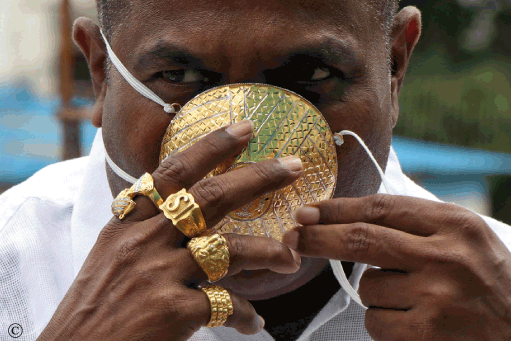

Si beaucoup d’entre nous préfèreraient s’en passer, de porter un masque, d’autres sont prêts à tout pour se faire remarquer. Un Indien dans la région du Bengale a eu l’idée de se faire un masque en or ! De l’or à 22 carats, tant qu’à faire, le masque fait tout de même 108 grammes ! 5 000 euros au poids de l’or et au cours actuel, qui atteint des sommets et c’est loin d’être fini ! À voir les photos, le propriétaire du masque, avec des bagues en or, énormes à chaque doigt, sans oublier la montre en or et un bracelet qui doit approcher le demi-kilo ! Ça confirme ce que j’ai toujours imaginé, les plages indiennes doivent être des spots hallucinants, pour les prospecteurs…

Source : news-24.fr

Bonjour, voici un objet que j’ai trouvé dans un talus de 100 m de haut, à proximité d’un site gallo-romain (-500 à +200), on n’exclut pas la datation d’une période comme le moyen âge mais selon les trouvailles faites sur les lieux, c’est peu probable. L’objet trouvé à 45 cm de profondeur. Dimension de l’objet en acier : 535 mm de longueur, 35 mm largeur, 15 mm au plus épais. Je ne vous cache pas que j’ai l’idée d’une épée mais le fait qu’elle soit plate sur son épaisseur et non saillante me fait douter et me fait penser à une épée d’entraînement ou à autre chose mais le bout est très bien fait. Merci, Pierre

Non il ne peut s’agir d’une épée, même d’entrainement, trop lourde ! Peut-être les restes d’un outil pour décrotter les socs des charrues, y’en avait de plusieurs sortes et ils les faisaient réaliser par les forgerons locaux. Ou bien un outil réalisé par un forgeron dans un but très précis par son client.

Catégories

- Actualités

- Agenda

- Appel aux prospecteurs

- artefacts

- Article interactif

- Bancs d'essai

- Brèves

- Chasse au trésor

- Édito

- Histoire

- La page du bibliophile

- Législation

- Liste dépositaires de la revue

- Nettoyage de trouvailles

- Non classé

- Numismatique

- Rétro

- Sommaire du dernier numéro

- Technique de prospection

- Trouvailles

- Vécu

-

Articles récents

Étiquettes

Allemagne Angleterre archéologie argent bague bague bronze bijoux boucle médiévale broche bronze denier denier mérovingien denier republique romaine drachme détecteurs de métaux détectoristes Etats-Unis France gallo romain jeton nuremberg matrice de sceau MO** monnaies romaines médaille médaille religieuse méreau météorite non ID** objet mystère or pièces d'or plomb poids monétaire prospecteurs prospection Toulouse trouvaille trésor XIII° XIV° XIX° XVIII° XVII° XVI° XV°Archives

- juillet 2024

- juin 2024

- mai 2024

- avril 2024

- mars 2024

- février 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- novembre 2023

- octobre 2023

- septembre 2023

- août 2023

- juillet 2023

- juin 2023

- mai 2023

- avril 2023

- mars 2023

- février 2023

- janvier 2023

- décembre 2022

- octobre 2022

- août 2022

- juillet 2022

- juin 2022

- mai 2022

- avril 2022

- mars 2022

- février 2022

- janvier 2022

- décembre 2021

- novembre 2021

- octobre 2021

- septembre 2021

- août 2021

- juillet 2021

- juin 2021

- mai 2021

- avril 2021

- mars 2021

- février 2021

- janvier 2021

- décembre 2020

- novembre 2020

- octobre 2020

- septembre 2020

- août 2020

- juillet 2020

- juin 2020

- mai 2020

- avril 2020

- mars 2020

- février 2020

- janvier 2020

- décembre 2019

- novembre 2019

- octobre 2019

- septembre 2019

- août 2019

- juillet 2019

- juin 2019

- mai 2019

- mars 2019

- février 2019

- janvier 2019

- décembre 2018

- novembre 2018

- octobre 2018

- septembre 2018

- août 2018

- juillet 2018

- juin 2018

- mai 2018

- avril 2018

- mars 2018

- février 2018

- janvier 2018

- décembre 2017

- novembre 2017

- octobre 2017

- septembre 2017

- août 2017

- juillet 2017

- juin 2017

- mai 2017

- avril 2017

- mars 2017

- février 2017

- janvier 2017

- décembre 2016

- novembre 2016

- octobre 2016

- septembre 2016

- août 2016

- juillet 2016

- juin 2016

- mai 2016

- avril 2016

- mars 2016

- février 2016

- janvier 2016

- décembre 2015

- novembre 2015

- octobre 2015

- septembre 2015

- août 2015

- juillet 2015

- juin 2015

- mai 2015

- avril 2015

- mars 2015

- février 2015

- janvier 2015

- décembre 2014

- novembre 2014

- octobre 2014

- septembre 2014

- août 2014

- juillet 2014

- juin 2014

- mai 2014

- avril 2014

- mars 2014

- février 2014

- janvier 2014

- décembre 2013

- novembre 2013

- octobre 2013

- septembre 2013

- août 2013

- juillet 2013

- juin 2013

- mai 2013

- avril 2013

- mars 2013

- février 2013

- janvier 2013

- décembre 2012

- novembre 2012

- octobre 2012

- septembre 2012

- août 2012

- juillet 2012

- juin 2012

- mai 2012

- avril 2012

- mars 2012

- février 2012

- janvier 2012

- décembre 2011

- septembre 2011

- juin 2011

- mai 2011

- mai 2010

- avril 2010

- avril 2009

- mars 2009

- février 2008

- février 2007

- janvier 2007

- décembre 2006

- novembre 2006

- janvier 2006

- décembre 2005

- novembre 2005

- novembre 2004

- octobre 2004

- septembre 2004

- février 2003

- janvier 2002

- septembre 2001

- août 2001

- juillet 2001

-

Méta

Copyright 2024 MONNAIES ET DETECTIONS | Designed by Agora Vita

Tags :

Tags :