Regard sur les fibules d’une étonnante collection

Dans : artefacts Par Monnaies & Détections

Dans : artefacts Par Monnaies & Détections Juil.17,2023

Juil.17,2023À travers photos, trouvailles singulières, observations personnelles, critiques et digressions à partir d’une collection éclectique de plusieurs centaines de pièces.

Quand on tape « Fibule » sur un moteur de recherche, on trouve : Du latin fibula (attache). Et quand on essaye fibula, on tombe sur un os ou plus exactement une attache des os dans la cheville,

les Anglais disent quant à eux pour cet artefact : fibula que l’on traduit en français (trad. Automatique) en

péroné (Le terme péroné pour l’os de la jambe est remplacé en anatomie moderne par fibula ! Les Allemands disent « Fibel » qui se traduit en français par « Abécédaire » et depuis peu par fibule. Au début la fibule sert à « attacher » justement les pans de vêtement et va rapidement devenir aussi une décora-

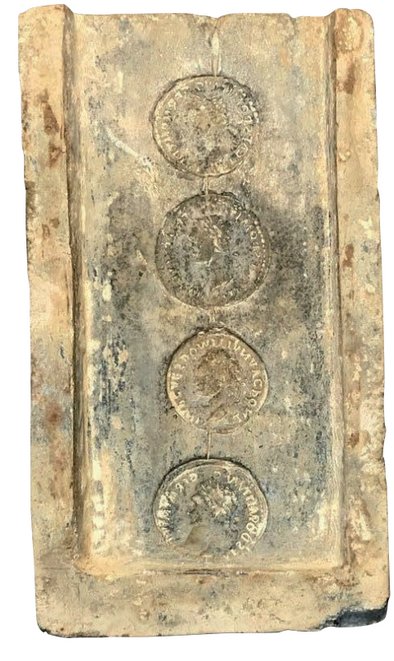

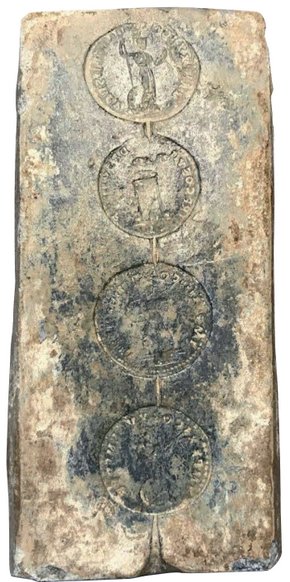

tion, un signe distinctif d’appartenance à un ordre, une région, un grade ou porteur d’un message religieux ou même amoureux. À noter que les deux spirales (sur chaque artefact) ne sont pas inversées et sont enroulées à gauche. La spirale double est sans doute la première représentation symbolique matérialisée dans les fibules, c’est un très riche symbole universel et représente dans le développement de sa spire, en partant du centre de l’une, l’évolution et en revenant vers le centre de l’autre,

l’involution soit dans l’ordre la naissance, la vie et la mort… Mais on peut repartir du centre en suivant le fil

c’est le recommencement, c’est l’infini !

On a coutume (sur les photos dessins et parutions) de représenter l’arc en haut et l’ardillon au – dessous, or il suffit de réfléchir une seconde pour s’apercevoir que le poids de l’arc fait basculer la fibule, la boule ici pèse d’ailleurs 50 g ! sur la fibule de droite on peut voir que le dos est plat et reposait sur le vêtement.

Voici différentes manières de concevoir la position de la fibule, de G à D sur les revues, sites marchands ou forums, puis sur les études spécialisées et enfin sur un bas-relief romain.

la suite sur la revue Monnaies&Détections N°130

Tags :

Tags :